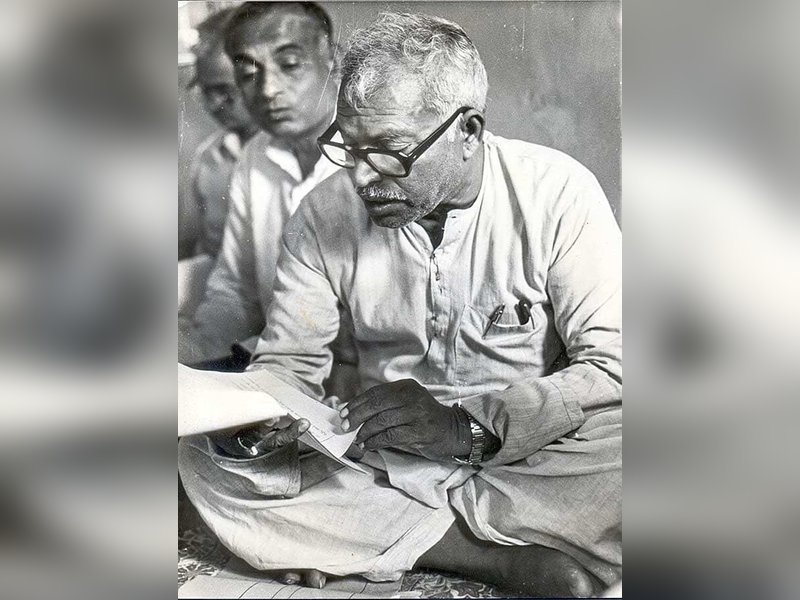

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। महान संगीतज्ञ लालमणि मिश्र की 11 अगस्त को जयंती है। जिन्होंने अपनी साधना और शोध के बल पर "मिश्रवाणी" शैली विकसित की। लालमणि मिश्र भारतीय संगीत जगत के ऐसे मनीषी थे, जो अपनी कला के समान ही अपनी विद्वता के लिए भी जाने जाते थे।

लालमणि मिश्र का जन्म 11 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम रघुवंशी लाल मिश्र और माता का नाम रानी देवी था। वे तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके सबसे बड़े भाई जादू और संगीत में रुचि रखते थे, जबकि दूसरे भाई शिवराजपुर में दुकान चलाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। उनके पिता चौक, कानपुर में मिठाई की दुकान चलाते थे।

जब वे सिर्फ 7 साल के थे, कानपुर में दंगे हुए। इससे न सिर्फ लालमणि की पढ़ाई छूटी, बल्कि पिता का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। परिस्थितियों के कारण 1931 में उनका परिवार कलकत्ता (अब कोलकाता) जाकर बस गया। वहीं से पंडित लालमणि मिश्र के संगीत जीवन की शुरुआत हुई। उनकी मां को संगीत सिखाने के लिए घर पर कथाकार पंडित गोवर्धन लाल आते थे। बालक लालमणि उनकी संगीत शिक्षा को ध्यानपूर्वक सुनते और हारमोनियम पर सहजता से दोहराते।

लालमणि मिश्र पर आधारित किताब में गुरप्रीत कौर ने उनकी जिंदगी के कुछ अहम पन्ने पलटे हैं। इसमें बताया गया है कि लालमणि की प्रतिभा ने गोवर्धन लाल को उस समय हैरत में डाल दिया, जब मां को सिखाए गए 15 दिन के पाठ को उन्होंने यथावत सुनाया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर गोवर्धन लाल ने उनके माता-पिता से आग्रह किया कि वे उन्हें संगीत शिक्षा के लिए समर्पित करें। उसी दिन से लालमणि की विधिवत संगीत शिक्षा आरंभ हो गई। पिता ने ज्योतिषियों और संगीतज्ञों की सलाह लेकर उन्हें संगीत की ओर अग्रसर कर दिया।

मिश्र ने तानसेन के वंशज उस्ताद वजीर खां के शिष्य उस्ताद मेहंदी हुसैन खां और रामकृष्ण मिश्र से ख्याल गायन, श्याम बाबू से तबला, जबकि बालकृष्ण मिश्र और शुकदेव राय से सितार की भी शिक्षा ली। ध्रुपद-धमार गायन की कठिन शैली उन्होंने शंकर भट्ट के शिष्य स्वामी प्रमोदानंद ब्रह्मचारी और कालिका प्रसाद मिश्र से सीखी। उनकी मधुर कंठ-ध्वनि के कारण मात्र 10 साल की आयु में ही उन्हें महफिलों में आमंत्रण मिलने लगा।

अपने गायन के सार्वजनिक कार्यक्रमों से उन्होंने जन-मानस में लोकप्रियता अर्जित की। उनके गायन (ध्रुपद) के कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली होते थे। ध्रुपद गायन की शैली उन्होंने ऐसे ढंग से सीखी थी कि मृदंग और तबला वादक भी उनकी गणितीय संरचना से अचंभित रह जाते थे। 12 साल की आयु में उन्हें डेढ़ हजार से अधिक ध्रुपद भजन याद हो गए थे।

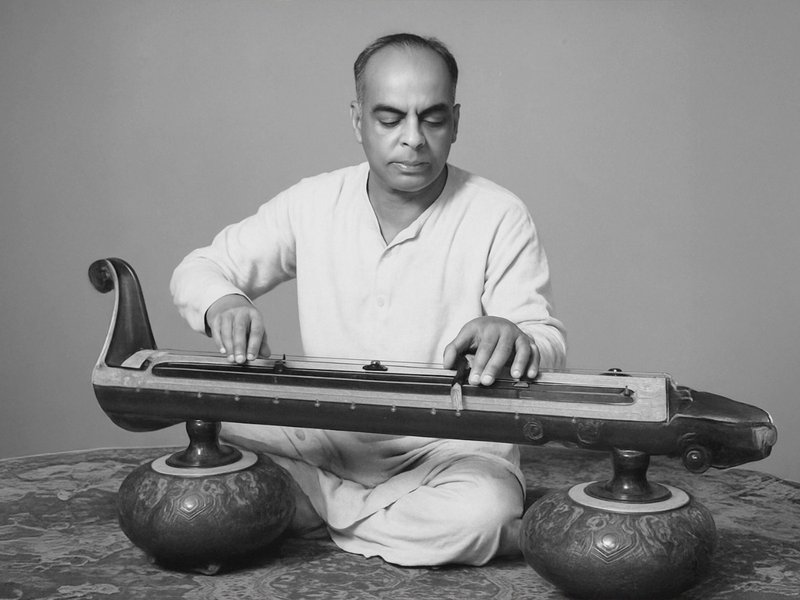

मात्र 16 वर्ष की आयु में वे बिहार के मुंगेर जिले के एक रईस परिवार के बच्चों के संगीत शिक्षक बन गए। 1944 में उन्हें कानपुर के कान्यकुब्ज कॉलेज में संगीत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इसी साल पटियाला के प्रसिद्ध विचित्र वीणा वादक उस्ताद अब्दुल अजीज खां से प्रभावित होकर उनसे इस दुर्लभ वाद्य की शिक्षा ली। 1950 में लखनऊ में आयोजित 'भातखंडे जयंती समारोह' में उन्होंने वीणा बजाकर विद्वानों की प्रशंसा अर्जित की।

1951 में वे सुप्रसिद्ध नृत्य निर्देशक उदय शंकर के दल में संगीत निर्देशक नियुक्त हुए और 1954 तक देश-विदेश का भ्रमण किया। 1951 से 1955 तक भारत के कई नगरों से होता हुआ यह नृत्य मंडली श्रीलंका, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा आदि का भ्रमण करता रहा।

बाद में वे कानपुर के 'गांधी संगीत महाविद्यालय' के प्रधानाचार्य बने। 1958 में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के आमंत्रण पर वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संगीत संकाय में वाद्य विभाग के रीडर पद पर नियुक्त हुए और आगे चलकर वहीं डीन और विभागाध्यक्ष बने।

17 जुलाई 1979 को मात्र 55 साल की आयु में उनका निधन हो गया। हालांकि, उनका संगीत-साधना से भरा जीवन, उनका योगदान और ‘मिश्रवाणी’ शैली आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षितिज पर अमर है।

--आईएएनएस

डीसीएच/केआर