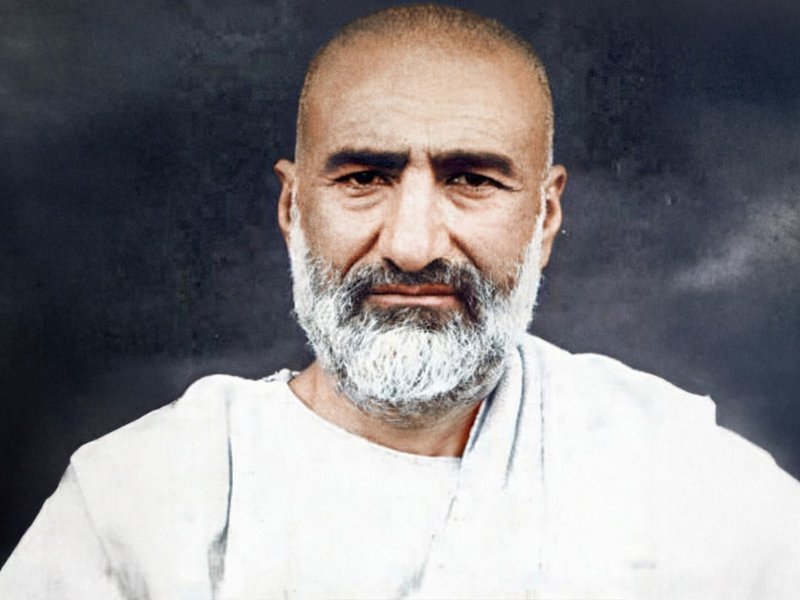

नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। 6 फरवरी 1890 को पेशावर घाटी के उत्मान जई गांव में जन्मे खान अब्दुल गफ्फार खान का बचपन उन रवायतों के बीच गुजरा, जहां 'बदला' लेना सम्मान की बात मानी जाती थी। पश्तून समाज वीरता का पर्याय था, लेकिन यह वीरता अक्सर आपसी रंजिशों में बर्बाद हो रही थी। युवा गफ्फार ने बहुत जल्दी यह समझ लिया कि अंग्रेजों की गुलामी से बड़ी गुलामी 'अशिक्षा' की है।

उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब 10वीं कक्षा के बाद उन्हें प्रतिष्ठित 'कॉर्प्स ऑफ गाइड्स' में कमीशन मिला। एक पश्तून के लिए यह गर्व की बात थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश अफसर भारतीय सैनिकों को हिकारत से देखते हैं, तो उनका स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने वह नौकरी ठुकरा दी। यह उनका पहला सत्याग्रह था। उन्होंने तय किया कि वे अंग्रेजों के लिए नहीं, अपनों के लिए काम करेंगे। 1910 में, महज 20 साल की उम्र में, उन्होंने 'आजाद स्कूल' खोला।

इतिहास में सेनाएं हमेशा हथियारों से लैस रही हैं, लेकिन 1929 में अब्दुल गफ्फार खान (बच्चा खान) ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने 'खुदाई खिदमतगार' (ईश्वर के सेवक) का गठन किया।

कल्पना कीजिए, पठानों की एक फौज, अनुशासित, वर्दीधारी, लेकिन उनके हाथों में बंदूक की जगह सेवा का जज्बा था। ईंट की धूल से रंगे सस्ते लाल कपड़ों के कारण उन्हें 'लाल कुर्ती' कहा गया। इस सेना में भर्ती होने की शपथ इतनी कठिन थी कि बड़े-बड़े शूरवीर भी कांप जाएं। शपथ थी, "मैं हिंसा और बदला लेने की भावना त्याग दूंगा। मैं उन लोगों को माफ कर दूंगा जो मुझ पर जुल्म करते हैं।"

1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में जब ब्रिटिश सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाईं, तो सैकड़ों लाल कुर्ती वालों ने सीने पर गोलियां खाईं, पर किसी ने पत्थर तक नहीं उठाया। एक ब्रिटिश अधिकारी ने बाद में कबूला था, 'हथियारबंद पठानों से लड़ना आसान है, लेकिन इन निहत्थे पठानों ने हमारी नींद उड़ा दी है।'

महात्मा गांधी के साथ उनका रिश्ता राजनीति से परे, रूहानियत का था। दोनों की बोली अलग थी, पहनावा अलग था, लेकिन आत्मा एक थी, अहिंसा। इसी अटूट बंधन ने उन्हें 'सीमांत गांधी' का नाम दिया। 1934 में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।

खान अब्दुल गफ्फार खान को 'सीमांत गांधी' कहा जाता है क्योंकि उन्होंने उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में महात्मा गांधी के अहिंसा, सत्याग्रह और शांति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। वे गांधीजी के करीबी थे और उन्होंने पठानों को अहिंसक आंदोलन के लिए प्रेरित किया।

1947 का साल भारत के लिए आजादी लाया, लेकिन बच्चा खान के लिए यह साल उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी लेकर आया। वे धर्म के आधार पर विभाजन के सख्त खिलाफ थे।

जब कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया, तो बच्चा खान का दिल टूट गया। उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस नेतृत्व से भरे गले से, 'तौबा' कह दिया और कहा, 'आपने तो हमें भेड़ियों के आगे फेंक दिया।' यह वाक्य आज भी इतिहास के पन्नों में एक टीस बनकर दर्ज है। उनका इशारा उस पाकिस्तान की तरफ था, जहां पश्तूनों के लिए कोई जगह सुनिश्चित नहीं की गई थी।

विभाजन के बाद वे पाकिस्तान में रहे, लेकिन उनके सिद्धांतों ने उन्हें वहां भी चैन से नहीं रहने दिया। उन्होंने पश्तूनों के अधिकारों और 'पश्तूनिस्तान' की स्वायत्तता की मांग की, जिसे गद्दारी करार दिया गया। विडंबना देखिए, जिस आजादी के लिए उन्होंने जवानी अंग्रेजों से लड़ते हुए बिताई, उसी आजादी के बाद का बुढ़ापा उन्होंने पाकिस्तानी जेलों में गुजारा।

उन्होंने अपने जीवन के कुल 27 साल जेल में बिताए। यह अवधि नेल्सन मंडेला की कैद से भी ज्यादा थी। जेल की कालकोठरी भी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाई। 1960 के दशक में उन्हें अफगानिस्तान में निर्वासन झेलना पड़ा, लेकिन उनकी मुस्कान और अहिंसा का पाठ कभी फीका नहीं पड़ा।

भारत ने अपने इस बिछड़े हुए बेटे को कभी नहीं भुलाया। 1987 में जब वे इलाज के लिए भारत आए, तो पूरा देश उनके स्वागत में पलकें बिछाए खड़ा था। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजा। वे यह सम्मान पाने वाले पहले गैर-भारतीय नागरिक बने। यह सम्मान उस सरहद को मिटाने की कोशिश थी जो नक्शों पर तो खिंच गई थी, लेकिन दिलों को बांट नहीं पाई थी।

सन 1988 में पाकिस्तान सरकार ने उन्हें पेशावर में उनके घर में नजरबंद कर दिया। 20 जनवरी, 1988 को उनकी मृत्यु हो गई और उनकी अंतिम इच्छानुसार उन्हें जलालाबाद अफगानिस्तान में दफनाया गया।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम